Santiago Mondejar Flores

El agua negra brota del grifo,

el agua rojiza se derrama, estancada,

el agua herrumbrosa fluye del grifo.

Esperaré — llegará la auténtica.

Lo pasado, pasado está. Así sea.

Pero saboreo, como un secreto,

la nostalgia verdadera;

lo que vendrá. Pero no estaré para verlo.

Nostalgia del presente; Andrei Voznesensky

Tan pronto quedó culturalmente arraigada la premisa cartesiana de la suspensión total del juicio como método (del latín methodus y este del griego Μέθοδος, que significa «camino a seguir») para llegar a certezas verificables, fue inevitable que la mentalidad moderna quedara caracterizada por el rechazo del pasado, que se percibe desde entonces como coacción cognitiva.

La negación sistemática de todo conocimiento previo se convirtió en la conditio sine qua non para la demolición del saber y su reconstrucción mediante el criterio de verdad positiva. Desde entonces, el ninguneo del saber acumulado por la experiencia histórica nos ha conducido al culto a la novolatría, entre cuyas manifestaciones destaca el adanismo antropológico; cuya fijación por crear ex-nihilo lleva a la postrera negación de la realidad misma, mediante el reinicio constante de los procesos epistemológicos y a deriva de la remodelación continua de las estructuras sociales.

Esto tiende, por usar terminología propia del Materialismo Dialéctico, a un proceso continuo de lisado holístico[1], pues el orden social ha de adaptarse para ser subsidiario de aquellas condiciones gnoseológicas que son más propicias al reductivismo cartesiano, lo que no solo va en detrimento de la pluralidad, sino que, paradójicamente, traslapa y enquista los antagonismos. Un elemento clave en esto es el intercambio de lo numinoso por lo conocible, muestra de la usurpación prometeica propia del idealismo ilustrado. Esta mentalidad se caracteriza por la aspiración al conocimiento total, tradicional prerrogativa de la divinidad, y la consecuente reafirmación del sujeto como autor antes que actor de su rol en el mundo. Podríamos decir en efecto que se trata de un orgullo prometeico, que lo ve todo, incluido uno mismo, como un logro de la autodeterminación, y que se siente libre de deudas con el pasado.

Su motor en lo social es el historicismo –sea hegeliano, marxista o fukuyamista– cuanto que ideación de síntesis que representa la superación de los conflictos entre tesis y antítesis, y da lugar a una nueva situación histórica. Pero este axioma es necesariamente teleológico, pues requiere una dirección predeterminada hacia la cual se dirija la humanidad, o, dicho de otra manera; precisa saber la respuesta antes de hacer la pregunta. Naturalmente, nada de esto es en modo alguno falsable[2]. Tiene, por lo tanto, más de creencia que de ciencia; de constructo útil para condonar las consecuencias de los juegos de suma cero[3] en aras del progreso que han conformado la política internacional desde la Paz de Westfalia de 1648.

Con todo, el alegorismo dialéctico tiene utilidad como marco teórico, ya que nos permite tematizar realidades que de otro modo costaría aprehender, de reducirlas a las formas o estructuras que le atribuimos desde una perspectiva cartesiana. Es el caso de la oposición polar propuesta por Romano Guardini, que ofrece una visión dinámica de la estructura fundamental de la realidad y de la interrelación entre sus elementos.

Guardini sostiene que en todo fenómeno social existe una inherente tensión entre dos polos opuestos intrínsecamente entrelazados, y mutuamente presupuestos, al grado de constituir entidades proindivisas. A diferencia de la noción dialéctica que promueve una síntesis entre los polos, Guardini dice que los opuestos no se anulan ni se destruyen entre sí, sino que encuentran su resolución en un plano superior y transformativo.

De esta manera, en lugar de perder su tensión polar original, se convierten en una entidad de contraste que impulsa la razón vital[4] de la realidad.

Como nos recuerda el filósofo italiano Massimo Borghesi en su biografía sobre el actual Pontífice, la travesía intelectual de Bergoglio, que ha estado acompañada de pensadores como Fabro y Fessard y Guardini, le ha llevado a inclinarse hacia la unidad viviente de los opuestos; la contemplación («θεωρία», theoría) en acción «πράξη», práxi), asumiendo que la vía religiosa transita entre lo celestial y lo terrenal, en una tensión que no se resuelve en un sistema sintético, sino en el misterio divino que guía la historia.

Esta comprensión de la unidad en la diversidad se contrapone al paradigma político prevaleciante en el Occidente global, de obediencia calvinista, que equipara unilateralismo con predominancia civilizatoria, y marca la contradicción central de nuestros tiempos. En buena medida, los términos de esta confrontación subyacente fueron determinados por el americano Samuel Huntington[5] en un ensayo que por momentos parece tener vocación de profecía autocumplida, publicado en 1993, acerca del choque de civilizaciones. Como es de esperar por la herencia cultural de Huntington, su modelo se basa en la tradición del contrato social de Hobbes, pero corregida y aumentada a escala planetaria: Huntington postula un futuro orden mundial en el que las futuras líneas de fractura serán entre civilizaciones, y no entre Estados-nación.

En sus postulados hallamos inherente la lógica de la dialéctica geopolítica, deriva de la concepción negativa de la naturaleza humana que dimana de Hobbes, en la que la relación habitual entre los actores globales es antagonista y anárquica, incapaz de superar la política de los intereses nacionales. Sin embargo, para que el conflicto entre civilizaciones fuese inevitable, sería preciso que el concepto de civilización fuese análogo al de Estado-nación, esto, es, que las civilizaciones fueran de hecho superestados identificables como verdaderos actores políticos hobbessianos.

Aun aceptando que las afinidades culturales entre naciones tienen significados políticos, esta condición por sí sola no es suficiente para que una civilización ejerza el mismo rol político que un Estado-nación en el escenario internacional. Esto se debe a que la coherencia cultural de una civilización no necesariamente implica coherencia política. A pesar de ello, en la tesis del politólogo estadounidense late la pulsión de que toda civilización actúe con los parámetros de la lógica de un Estado-nación que habita en el estado de naturaleza[6] internacional hobbesiano, pues para él, la cultura se convierte en funcionalmente equivalente a la idea del sujeto político del Estado-nación, y por consiguiente, su raison d’être, en tanto que civilización, consiste en preservar su cultura frente a las amenazas exteriores.

Aunque al referirnos a los actos políticos a nivel de civilización es inevitable tomar en consideración que sus motivaciones derivan, en parte, de cuestiones socioculturales, no es menos cierto que los actores políticos reales que operan en esa dimensión reajustan continuamente su identidad en función del contexto histórico. Aun así, esto ocurre en un marco intercivilizatorio, en el cual las civilizaciones no son actores autosuficientes y estáticos moldeados según las funciones del Estado-nación hobbesiano. De hecho, aunque la tesis de Huntington haya alcanzado categoría de axioma en algunos círculos de poder y escuelas de pensamiento, sus fundamentos parecen poco sólidos, como se ha puesto de manifiesto en las dos guerras en curso al redactar este escrito.

En el caso del conflicto ruso-ucraniano, Huntington había pronosticado una situación de concordia entre ambas naciones eslavas, aduciendo que sus vínculos civilizacionales demostrarían su hipótesis de que los factores estatistas tienen menos peso que los civilizacionales en los choques bélicos.

De manera parecida, las dinámicas geopolíticas de la guerra palestino-israelí sugieren que Huntington pasó por alto el peso de las divisiones y motivaciones en los países de mayoría musulmana, que no se inclinan a favor de una respuesta unificada contra el Estado judío y sus aliados occidentales.

En última instancia, la evidencia histórica disponible no sugiere que las interacciones entre estados a lo largo de líneas civilizacionales sean más susceptibles a desencadenar conflictos. En verdad, los conflictos que presentan connotaciones de civilización constituyen una minoría dentro del espectro total de conflictos internacionales registrados, y, por contra, la violencia tiende a ser más habitual entre estados que comparten similitudes sociopolíticas y culturales.

Todo esto, sin embargo, no es óbice para que la potente imagen del choque de civilizaciones siga siendo utilizada en los discursos favorables a la conservación del status quo unipolar. Por ello, la propaganda geopolítica se vale de estrategias de estereotipación, simplificación y deshumanización[7] de los rasgos culturales y religiosos de otras civilizaciones cuando los hechos contrastan con las narrativas construidas para justificar la dicotomía amigo-enemigo. Esto se logra mediante distorsiones retrospectivas, que alteran la percepción de la naturaleza contingente y azarosa de la historia, difundiendo anacronismos deformantes que proyectan inercialmente hacia épocas pasadas los intereses geopolíticos actuales.

En contra de la rosada opinión de José Borrell, el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, ha mucho que Europa tiene más de páramo que de jardín: una de las secuelas del intento de suicidio cometido por Europa entre 1914 y 1945 fue que la reducción demográfica y la descolonización en el subsiguiente contexto de la Guerra Fría indujeron a los gobiernos europeos a fomentar la migración de mano de obra asequible, procedente de países musulmanes en gran escala[8] para paliar la escasez de trabajadores debido a la devastación y las pérdidas humanas sufridas.

A tal efecto, se suscribieron acuerdos internacionales para reclutar mano de obra procedente de naciones con mayoría musulmana, que a medio plazo han alterado sensiblemente la composición demográfica europea, transformado el carácter de su sociedad para bien y para mal. Las secuenciales crisis económicas del siglo XXI no han hecho sino cristalizar esta tendencia, con la consecuencia de que el huevo y la gallina de la baja natalidad y bajos salarios en empleos precarios proyectan la probabilidad de que en 2050 en torno al 15% de la población europea sea[9] musulmana. Por ende, una notable parte de esta estará compuesta de europeos nativos con plenos derechos civiles, como ciudadanos europeos nacidos en Europa de padres inmigrantes.

Esta es una realidad que no es posible ignorar, y es al tiempo crítica desde el punto de vista de la política internacional, habida cuenta de que un horizonte intercivilizatorio no se superpone de manera precisa sobre el sistema internacional: si bien las civilizaciones y sus culturas pueden originarse dentro de las naciones, se perfilan esencialmente como bienes comunes sin raíces, que delinean un mapa fluido y en constante movimiento sobre las fronteras internacionales: por definición, una civilización es un ente cultural no circunscrito a las instituciones y lindes del Estado.

Por el contrario, una civilización en más entendible metafóricamente como un organismo vivo, cuya evolución se rige por reglas concretas y continuas. Es decir, la esencia de toda civilización radica en lo orgánico, y no en constructos teóricos derivados de convenciones arbitrarias y variables.

En este sentido, es evidente que los elementos fundamentales de una civilización no pueden analizarse fuera de su cohesión interna, ni considerarse hechos aislados, sino que constituyen un todo. Tomando como referencia el mundo musulmán, por su relevancia para Europa, encontramos un ejemplo práctico de esto en el sistema financiero de los países islámicos (fiqh al-muamalat), que se caracteriza por anteponer principios morales de origen religioso al lucro logrado mediante la especulación, y se rige por el concepto de amanah, que significa confianza, tanto en sentido social como legal.

Bajo la ley islámica, la riba (usura) es haram; está proscrita, por entender que los préstamos convencionales ponen la carga del riesgo en el prestatario, no en el prestamista, y, desde el punto de vista islámico, ninguna transacción es ética a menos que el riesgo se distribuya equitativamente entre las partes (la palabra “riesgo”, que nos llegó a través de los mercaderes italianos del Medievo, proviene del árabe rizk, que denotaba aquello que se obtiene gracias al azar, sin esforzarse o merecerlo).

Las entidades financieras islámicas han desarrollado productos hipotecarios basados en un contrato denominado musharaka, mediante el cual la propiedad queda registrada en un amanah en forma de fideicomiso, decreciendo la parte del vendedor durante un período acordado, a medida el comprador efectúa pagos regulares. Mediante esta formulación, el comprador se compromete a adquirir la participación de la entidad financiera, y ésta se compromete a vendérsela al comprador.

Otra diferencia entre ambos sistemas radica en la opción preferencial por el uso de mutualidades denominadas takaful (cuyo origen se remonta a las antiguas mutuas marinas árabes) para cubrir solidariamente los potenciales daños que pueda sufrir la propiedad siguiendo el principio de la hisbah, o responsabilidad colectiva, en lugar de suscribir un seguro ordinario, precisamente porque en definitiva, una póliza de seguros no es más que un riesgo que ha sido comprado por una tercera parte con base a un cálculo de probabilidades, y son, en ese sentido, maisir; apuestas; estrictamente prohibidas por la ley coránica. Las constricciones morales de las finanzas islámicas dificultan además las transacciones a corto[10], debido a que el principio de gharar (incertidumbre) contraviene los preceptos islámicos, que estipulan que no se puede vender algo que aún no se posee, y que vender en descubierto es una forma de apuesta. Esto hace inviable, por ejemplo, el comercio de deudas hipotecarias tóxicas agregadas como activos financieros, es decir, la compraventa de contratos que no hacen referencia a algo tangible, sino a otros contratos.

Su banca minorista obtiene ganancias mediante la participación en el capital social, lo que conlleva que el prestatario entregue al banco parte de sus ganancias a modo de dividendo, en vez de pagar intereses. Esto tiene la particularidad de operar no sólo bajo el imperativo religioso del riesgo compartido, sino también de excluir negocios cuyas inversiones no son aceptables en términos islámicos.

Vemos, a través de todo esto, cómo en la civilización islámica se da una cardinalidad entre los mecanismos económicos y los preceptos religiosos: en términos marxianos, la superestructura determina la base. Comprobamos, pues, que los componentes esenciales de una civilización deben entenderse en el marco de su cohesión interna, evitando analizarlos como elementos disociados. Esto es relevante cuando, como en el caso del islam, el principal aglutinante es religioso, y esta determina su cosmovisión en tal medida que la hace existencialmente refractaria a cualquier tentativa de síntesis dialéctica.

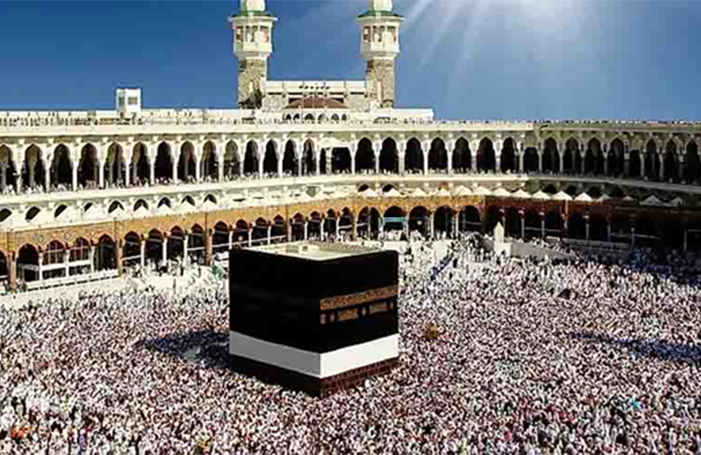

Cualquier presión a tal efecto implica la amenaza de colapso de las estructuras sociales que sustentan la civilización en cuestión. En el islam encontramos muestras claras de estos rasgos inamovibles: su concepción simbólica de lo Divino se expresa simbólicamente como un espacio, en contraposición al tiempo, considerado como corrupción del primero. Para el islam, la influencia del cientifismo ha socavado este simbolismo al difuminar el signo de lo Infinito, causando el deterioro de la imagen del Absoluto.

La certidumbre de lo Absoluto y la interrelación de todas las cosas con lo divino son esenciales para ellos, dado que su cosmovisión se erige sobre la comprensión de la relación entre lo absoluto y lo relativo: las prácticas religiosas islámicas se centran en la sumisión a la voluntad divina y en la consecución de la Unidad entre lo creado y lo divino.

De esta manera, el islam enfatiza la armonía y la unificación tanto a nivel individual como colectivo. Este equilibrio, regido por lo Absoluto, permite conciliar la normativa que gobierna al individuo y la que rige a la sociedad. En esta fusión de verdad y norma, la primera atiende a la inteligencia, mientras que la segunda responde a la voluntad, manifestándose en la distinción entre lo contingente y lo absoluto, así como en la continua conciencia de la realidad absoluta, abarcando tanto la verdad esencial como la práctica de la virtud.

En paralelo, el Hombre no es concebido como un ser caído por su voluntad corrupta, desprovisto de redención, sino como un ser creado a imagen y semejanza de su Creador, dotado de un intelecto capaz de concebir lo Absoluto y de una voluntad capaz de elegir lo que lo acerca a dicho Absoluto: el Hombre se considera un receptáculo para lo Absoluto, que primero se llena con la verdad y luego con la norma. La inteligencia puede ser vista como el elemento crucial en un sendero espiritual, siempre y cuando adopte una mentalidad contemplativa y un pensamiento que no sea esclavo de los instintos.

En esta perspectiva, la inteligencia es sinónimo de responsabilidad, implicando que todo responsable se considera inteligente, definiendo así al ser humano responsable en términos de inteligencia y no solo en función de su libre voluntad.

Para los mahometanos, la noción de predestinación está fuera de discusión, ya que cuestionarla equivaldría a poner en duda el conocimiento previo del Creador sobre el futuro, es decir, su omnisciencia. La noción de libre albedrío en el islam radica en que el Hombre está sujeto a la fatalidad al no ser idéntico al Creador, pero es libre por estar hecho a imagen de su Creador, aunque solo el Creador posee la libertad absoluta: la libertad humana, pese a ser relativa, es libertad.

Vemos, pues, que el carácter de civilización de la Ummah[11] se manifiesta como entidad espiritual, religiosa y social cohesionada, que promueve la idea de Unidad indivisible. El musulmán, viva donde viva, ocupa una posición central en su tradición religiosa, y por regla general no se ve afectado por la separación física de la comunidad musulmana, sino que preserva, motu proprio, la guía espiritual islámica, con independencia de sus circunstancias particulares.

La implicación de todo lo expuesto en el ámbito político es que parece bien naïf querer delimitar geográficamente un conflicto entre civilizaciones transnacionales, cuando sus agentes sociales tienen capacidad para ejercer una influencia sensible en las políticas de Estados-nación a los cuales no están obligados a profesar lealtad. En último término, aproximarse al marco mental de la oposición polar se antoja más realista que empecinarse en una dialéctica de choque de civilizaciones que interpela a un mundo en vías de extinción.

NOTAS

[1]https://www.filosofia.org/filomat/df822.htm

– consultado el 13/05/2024

[2]https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki

La%20falsabilidad%20es%20s%C3%

B3lo%20criterio,se%20la%20llama

%20tambi%C3%A9n%20refutabilidad. – consultado el 20/05/2024

[3]John von Neumann (1903-1957), destacado matemático y físico húngaro-estadounidense, fue pionero en diversos campos, desde la física cuántica hasta la informática. Durante la Guerra Fría, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la bomba de hidrógeno y en la formulación de estrategias de defensa. Además, contribuyó significativamente a la economía y la teoría de juegos. Desarrolló su teoría de juegos en un contexto geopolítico marcado por la confrontación entre las potencias occidentales y el bloque comunista. Este entorno de tensiones y rivalidades influyó en su enfoque hacia las estrategias óptimas en la toma de decisiones, particularmente en situaciones de conflicto y competencia. La teoría de juegos, centrada en analizar estrategias óptimas en decisiones, esencialmente sobre el comportamiento humano, aborda juegos de «suma cero», donde un participante gana y otro pierde. Esta dinámica ha sido común en la historia, sugiriendo la prevalencia de estructuras políticas básicas de amigo/enemigo, dominante/dominado, ganador/perdedor.

[4] Santayana usa el concepto de «razón vital» en su obra Reinos del Ser (ver Santayana, G. 1940. Realms of Being. Scribner) para destacar la importancia de la experiencia sensorial y emocional para encontrar significado ético y estético en la vida, como contraste a una razón lógica y abstracta.

[5] Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? Foreign Affairs, 72(3), 22-49. – consultado el 20/05/2024

[6] https://encyclopaedia.herdereditorial.com/

wiki/Estado_de_naturaleza – consultado el 20/05/2024

[7] La deshumanización es un proceso psicosocial por el cual un individuo percibe a otro ser humano como “no humano”. Esta idea, propuesta inicialmente por el psicólogo del desarrollo Erik Erikson, fue denominada «pseudoespeciación». La deshumanización implica la «exclusión moral» de la persona. Un individuo fuera de nuestra esfera moral no es considerado completamente vivo, ya que no lo reconocemos como humano. En otras palabras, no valoramos su vida de la misma manera que valoramos la de quienes consideramos humanos.

[8] Ver: Curry, J. L., & Pujadas-Mora, J. M. (Eds.). (2014). Postcolonial Immigration in Europe: The Legacies of Colonialism. Rowman & Littlefield Publishers y Shore, C., & Perera, C. (Eds.). (2007). The Making of Postcolonial Europe: Contested Geographies and Minority Politics in France. Berghahn Books.

[9] https://www.pewresearch.org/religion

/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ – consultado el 20/05/2024

[10] Ponerse corto significa apostar por la caída de un valor. Este tipo de inversión, conocido como abrir posiciones cortas, se realiza en varias fases:

Se toman prestados títulos de un bróker.

Se venden las acciones en el mercado.

Cuando las acciones bajan, se compran nuevamente y se devuelven al bróker.

La ganancia se obtiene de la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Si las acciones suben, se deben comprar más caras, generando una pérdida. Por ejemplo, si se venden acciones a 5 euros y luego se compran a 3 euros, la ganancia sería de 2 euros por acción. Si las acciones suben, las pérdidas pueden ser ilimitadas, mientras que las ganancias están limitadas al 100%.

[11] La Ummah es un concepto islámico fundamental que se refiere a la comunidad de creyentes musulmanes que comparten una fe común, así como valores, prácticas y normas éticas en el marco de la religión islámica. Se considera una entidad social, cultural y religiosa que une a los musulmanes en una comunidad global basada en la adhesión a los principios y enseñanzas del Islam. La Ummah es vista como una comunidad de creyentes que comparten una identidad religiosa y espiritual, independientemente de su origen étnico, nacionalidad o afiliación cultural. La solidaridad, la fraternidad y la colaboración son valores fundamentales dentro de la Ummah, que busca promover la unidad y la cohesión entre los seguidores del Islam en todo el mundo.